...[继续阅读]

海量资源,尽在掌握

【问】那么,什么是大气臭氧层呢?【答】距地面10~30千米高度的大气平流层内,集中了地球上约90%的臭氧,其中20~25千米处臭氧浓度达到最高,称为大气臭氧层。【问】大气臭氧层又有什么作用呢?【答】大气臭氧...[继续阅读]

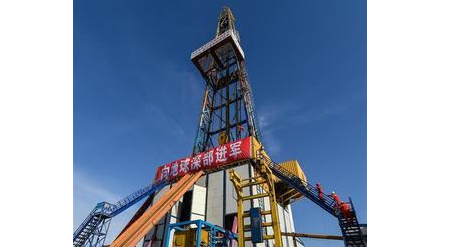

在人类探索自然的伟大征程中,“上天入地”自古以来便是不懈追求的梦想。如今,载人航天技术的飞速发展使得“上天”已成为现实,然而“入地”却依然充满重重困难,犹如一座难以逾越的科学高峰。科学钻探作为...[继续阅读]

在探索地球气候变化的征程中,科学钻探犹如一台时光机,带领我们穿越不同的时间尺度,深入挖掘气候与地质构造的奥秘,为破解气候变化密码提供了珍贵的线索。20世纪地球科学的一项重大突破,便是认识到人类活...[继续阅读]

#每周天文名词#星际消光(interstellar extinction)是指遥远天体发出的光在传播过程中,被星际介质(如尘埃和气体等)吸收和散射,导致亮度减弱的现象。波长越短,星际消光影响越大,这会使观测到的天体颜色变红,这...[继续阅读]

作者:黄湘红 段跃初在城市规划与环境科学的交织领域中,一个饶有趣味的现象正逐渐浮出水面:树木,这些城市中的绿色守护者,在不同情境下对城市温度的影响远比我们想象的复杂。在人们的传统认知里,树木是城...[继续阅读]

2024年12月5日,阳光洒在大地上,这一天是本年度第11个世界土壤日,其主题为“促进土壤农业:测量监测管理”。这个主题并非凭空而来,在当今时代背景下,它有着深远的意义。土壤,那是人类赖以生存的至关重要的...[继续阅读]

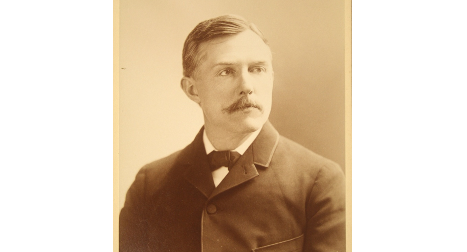

#每周天文名词#爱德华·爱默生·巴纳德(Edward Emerson Barnard,1857年12月16日-1923年2月6日)是美国天文学家,因其卓越的观测能力而广受赞誉。巴纳德出生于田纳西州纳什维尔,他在9岁时找到了一份摄影工作室的工作。后...[继续阅读]

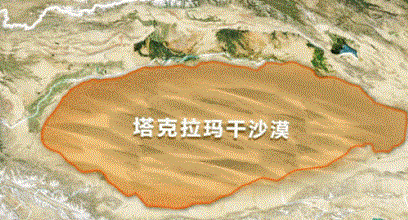

挖坑、放苗、填土、压实......当最后一棵沙漠玫瑰树苗被稳稳栽种到沙土中现场人群爆发出热烈欢呼“合龙了!”11月28日10时37分,在中国新疆于田县万花园防沙治沙区,随着最后宽50米、长100米空白区被栽上树苗,环绕...[继续阅读]

作者:黄湘红 段跃初在浩瀚无垠的宇宙探索征程中,月球始终是地球的近邻,吸引着无数科学家的目光。近日,一项基于嫦娥六号月背样品的研究成果,宛如一颗璀璨的星辰,照亮了我们对月球磁场演化历程的认知之路...[继续阅读]

作者:段跃初在广袤的中国大地上,黄土高原一直是一片独特而备受瞩目的区域。它宛如一部厚重的史书,承载着岁月的沧桑变迁,其生态状况不仅关乎当地民众的生活福祉,更与整个国家的生态安全紧密相连。近期,...[继续阅读]

碳排放是我们在生活中做一些事情的时候,会让一些像二氧化碳这样的温室气体跑到空气里去。比如我们坐车的时候,车要烧汽油,就会放出二氧化碳。还有工厂在生产东西的时候,也会放出这些气体。甚至包括我们脚...[继续阅读]

苍穹浩瀚,高悬天际,难以触及;碧海无垠,深邃莫测,似乎遥隔万里。天与海的界限,在寻常眼光中泾渭分明,云朵悠然自得地舒卷,海浪则不知疲倦地起伏,各自编织着自然界的永恒乐章。然而,大自然的匠心独运...[继续阅读]

...[继续阅读]

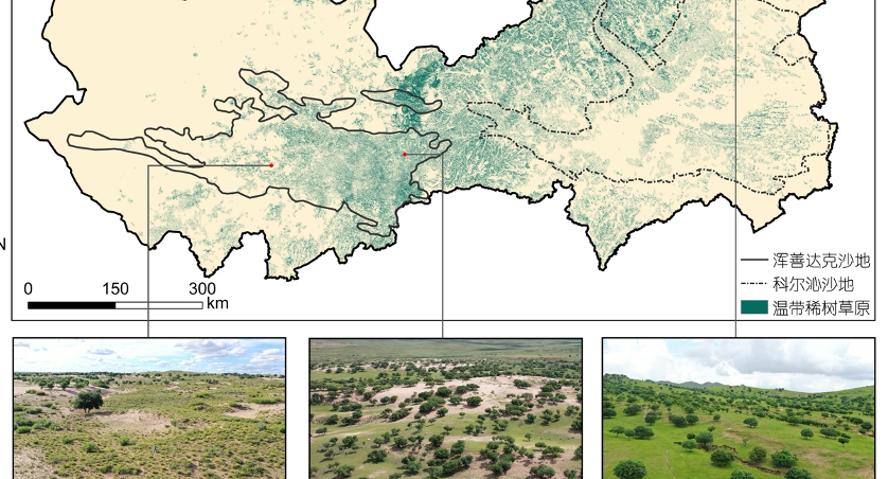

温带稀树草原分布广泛,是我国开展东部沙地生态恢复的理想目标,但其分布和面积尚未明晰。中国林科院首席科学家卢琦团队,提出一套基于随机森林算法,融合无人机和高分卫星影像数据的稀树草原遥感识别方法,...[继续阅读]

近日,华东师范大学河口海岸学国家重点实验室冯志轩研究员团队在北冰洋陆架海上层物理结构对气候变化响应研究方面取得新进展,相关成果以“Enhanced wind mixing and deepened mixed layer in the Pacific Arctic shelf seas with low su...[继续阅读]

库布齐沙漠位于内蒙古鄂尔多斯高原北部,总面积约为1.41万平方公里,是中国第七大沙漠。库布齐沙漠的治理不仅关乎当地居民的生存环境,更是对美丽中国生态文明建设的重要贡献。鉴于库布齐沙漠生态环境的脆弱性...[继续阅读]

海洋是地球生命的摇篮、资源的宝库和气候的调节器,加强海洋生态文明建设是生态文明建设的重要组成部分。近期,北戴河海洋生态保护修复案例成功入选2024年海洋生态保护修复典型案例,为这片蓝色瑰宝注入了新的...[继续阅读]

细腻的沙滩上,潮起潮落间,白色浪花变成透明的泡沫,这里是厦门观音山沙滩。每每走过这里,蔡锋都会抓起一把海滩的沙子,揉搓观察一番。每到有沙滩的地方,他都会向当地人询问沙滩的情况,看一看、摸一摸沙...[继续阅读]