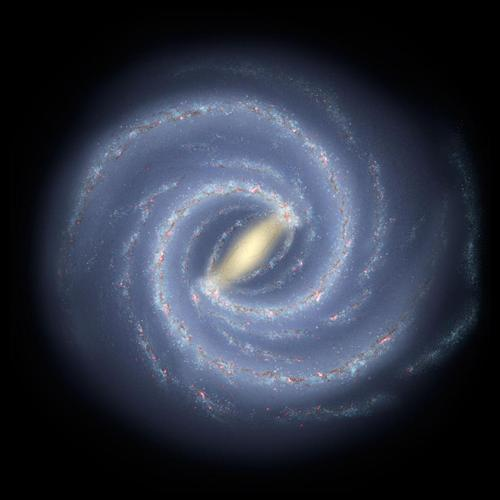

(银河系河外视角想象图,来源:云南大学中国西南天文研究所)

银河系比我们原先以为的更大,恒星分布也没有那么密集,这颠覆了我们对银河系结构的认知。

今年(2024年)7月,中国科学家利用斯隆数字巡天中的近红外恒星光谱巡天数据,首次重构了银河系从内到外的恒星径向密度分布,并发现银河系的规模比此前预想的要大,外盘和内盘的恒星分布也明显不同。这可能需要我们对银河系的演化给出新解释。

我们知道,太阳所在的星系被称为银河系,它是一个典型的旋涡星系。银河系的主要组成部分包括核球、银盘和银晕。核球位于银河系的中心区域,富含老年恒星和致密天体,目前普遍认为其中包含一个超大质量黑洞,这个区域我们通常称为银心。银盘则是银河系的主体,包含大量恒星和星际物质,并分为薄盘和厚盘。薄盘主要由年轻恒星组成,而厚盘则以较年老的恒星为主。此外,银盘中还有旋臂,这些螺旋状分布的恒星和气体区域恒星形成活跃。而银晕环绕在银盘之外,包含着大量老年恒星和球状星团,银河系的暗物质也主要集中于此。

然而,银河系的整体结构并不是那么容易观测到。因为太阳系位于银盘内,而地球的观测位置几乎与盘平面重合,这为天文学家观测银河系带来了一些困难。银河系的盘内存在大量星际尘埃,这些尘埃会吸收和散射来自恒星的光,特别是在光学波段。这种现象被称为尘埃消光,尘埃对短波长光(如可见光)的吸收尤其强,使我们无法清晰观测到来自银河系内盘和银心方向的光线。可以说,观测银河系就像试图穿过烟雾看远处的风景一样困难。这种消光效应也给观测银河系中心的黑洞带来了挑战,正如我们拍摄黑洞照片时面临的难题一样。

不过由于尘埃消光对波长较长光子的影响快速变小,因此近红外波段的观测可以很大程度缓解这一难题。近几年天文观测技术的进步,特别是大型近红外恒星光谱巡天的开展,为解决这一难题提供了很好的机遇。为此,云南大学中国西南天文研究所的研究团队利用了斯隆数字巡天中的近红外恒星光谱巡天数据,对于银河系结构进行了分析研究。我们知道,斯隆数字巡天使用了位于美国新墨西哥州阿帕奇山顶天文台的2.5米口径望远镜,在光学和近红外波段分别进行巡天观测。与光学波段不同,近红外波段的光受尘埃消光的影响较小,能够穿透尘埃云层,提供更清晰的观测结果,从而使得科学家们得以深入观测到银河系的内盘和银心区域。

通过分析这一巡天数据,科学家们首次成功重构了从银河系核心到外盘的完整恒星径向密度分布。研究结果显示,银河系的结构比此前认为的更为复杂和广阔。主要发现包括以下几点:1. 银河系的半光半径,即包含银河系一半光度的半径,它大约为1.9万光年,几乎是此前估计的两倍。这意味着银河系的规模远比我们之前设想的要大,与同质量星系的大小相当。2. 在外盘区域,恒星的数量随着半径的增加呈指数下降,这是典型盘星系的特征。而在内盘区域,恒星密度与外盘的指数下降趋势不同,几乎保持平坦。这一发现表明,银河系的内盘与外盘在结构上存在显著差异。

**这一研究颠覆了此前对银河系结构的一些重要假设。**过去,天文学家认为银河系的恒星分布从内到外呈现逐渐减少的趋势,并估计银河系的半光半径为1万光年左右,这一数值比同质量星系的半光半径要小,因此银河系被认为是一个较致密的星系。然而,新研究显示,银河系的实际半光半径几乎是原来估计的两倍。这意味着银河系并非如先前认为的那样“紧凑”,而是更加接近于典型的盘星系。这一发现纠正了我们对银河系规模的认知。同时,它也修正了我们对银河系结构的认识。

这个研究对未来银河系的研究必将产生一些影响。它让我们更加准确地掌握了银河系的结构及其大小,改变了我们对银河系作为一个典型旋涡星系的理解。另外,它也深化了我们对银河系演化的理解。通过对恒星径向密度分布的精确重建,科学家能够更好地分析银河系的动力学结构以及恒星的年龄分布。可以说,这项研究为银河系结构研究开启了新的篇章。

随着更多近红外巡天项目的开展和观测技术的不断进步,科学家有望进一步揭示银河系的细节结构,特别是银心和内盘的动力学特征。同时,通过开展银河系和其他星系的对比研究,未来的观测将为我们更深入理解银河系的形成与演化提供数据基础。

该研究已于2024年7月发表在国际知名学术期刊《自然·天文学》上。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:苟利军

审核:韩文标 中国科学院上海天文台 研究员

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司